Die Uhr Nr. 160 „Marie-Antoinette“

by Emmanuel BreguetKeine Auseinandersetzung mit dem Werk von Breguet wäre wohl vollständig ohne die Geschichte der Uhr Nr. 160, die als „Marie-Antoinette“ bekannt geworden ist – ein Zeitmesser, dessen technischer Anspruch seiner bewegten Geschichte in nichts nachsteht.

Gemäß einer mündlichen Überlieferung, die Ende des 19. Jahrhunderts aufgezeichnet wurde, erhielt Breguet um 1783 einen außergewöhnlichen Auftrag: Ein Offizier der Garde der Königin bestellte bei ihm eine Uhr mit allen damals bekannten uhrmacherischen Komplikationen und Raffinessen. Hinsichtlich Kosten und Dauer ihrer Fertigung wurden keine Grenzen gesetzt. Wo immer möglich sollte Gold jedes andere Metall ersetzen. Die Identität des eigentlichen Auftragsgebers bleibt jedoch bis heute ein Rätsel. War es wirklich dieser Offizier? Der König? Oder eine Gruppe, die hoffte, der Königin eine Falle stellen zu können, um ihre extravaganten Ausschweifungen anzuprangern – wie etwas später bei der berüchtigten „Halsbandaffäre“? Man weiß es nicht. Breguet wurde wahrscheinlich ausgewählt, weil er – obschon nach weniger als zehn Jahren der Selbstständigkeit noch am Anfang seiner Karriere – bereits einige bedeutende Erfindungen vorzuweisen hatte, insbesondere die perpetuelle Uhr, und sich als Spezialist für Uhren mit Repetition einen Namen gemacht hatte. Er galt als modern, brachte neue Ideen ein – und er war diskret.

Die Uhr sollte einen automatischen Aufzug haben, eine Technik, die Breguet damals als einziger vollständig beherrschte. Das Prinzip des Automatismus faszinierte das 18. Jahrhundert und seine Philosophen, die in der Uhrmacherei eine Miniaturversion des Universums sahen und dessen Schöpfer als den Großen Uhrmacher verstanden. „Alle möglichen Komplikationen“, das bedeutete damals vor allem alle astronomischen und kalendarischen Angaben: Tag, Datum, Monat, Schaltjahr und Zeitgleichung, aber auch ein raffiniertes Schlagwerk und vieles anderes mehr.

Man gab also Breguet den Auftrag, auf wenigen Quadratzentimetern eine Kathedralenuhr zu konstruieren. Der Meister machte sich an die Arbeit, und das Ergebnis sollte die fabelhafte Uhr Nr. 160 sein, die nach langen Unterbrechungen erst 1827 unter der Leitung von Breguets Sohn Antoine-Louis fertiggestellt wurde, vier Jahre nach dem Tod von Abraham-Louis.

Eine beispiellose Herausforderung

Im Grunde wurde also von Breguet verlangt, auf wenigen Quadratzentimetern eine Kathedralenuhr zu konstruieren. Der Meister machte sich an die Arbeit. Das Ergebnis war die legendäre Uhr Nr. 160, die nach langen Unterbrechungen – während der Revolution ging es für ihn um das pure Überleben – erst 1827 unter der Leitung seines Sohns Antoine fertiggestellt wurde, vier Jahre nach dem Tod von Abraham-Louis. Mit der Uhr Nr. 160 hatte er jedoch ein Meisterwerk erschaffen, das seine Zeit überdauern und nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das von ihm gegründete Unternehmen prägen sollte – bis heute...

Die Uhr, die in seinen Büchern als „Golduhr“ oder „Perpetuelle Minutenrepetition mit ewiger Zeitgleichung und springender Sekunde“ aufgeführt ist, überstand die Revolution. Ein echter Glücksfall, denn während Breguet in seinem Heimatland, der Schweiz, Zuflucht suchen musste, wurde seine Pariser Werkstatt geplündert.

Bereits 1809 beschloss Abraham-Louis, sich dem unvollendeten Werk wieder zu widmen, doch erst ab 1812 ging die Arbeit zügig voran: An der Uhr Nr. 160 wurde 1812 an 284,5 Tagen, im Jahr 1813 an 228,5 Tagen und 1814 an 212 Tagen gearbeitet. Dabei gilt es zu bedenken, dass seine Manufaktur in diesen Jahren am Ende des Napoleonischen Kaiserreichs nichts exportieren konnte, da sich Frankreich mit all seinen Nachbarn im Krieg befand und die französischen Uhrmacher daher viele freie Kapazitäten hatten. Was konnte es also für ihn Schöneres geben, als die Zeit bis zum Sturz Napoleons mit einer technischen Herausforderung zu überbrücken, die zugleich mit so vielen Erinnerungen verbunden war?

Nach 1814, als die Uhr fast fertig war, kam es zu einer weiteren Unterbrechung, die bis August 1823 dauern sollte. Breguet war fest entschlossen, sein Meisterwerk zu vollenden, und widmete ihm den letzten Monat seines Lebens – doch vergeblich, er starb im September. Die Taschenuhr sollte erst vier Jahre später, 1827, unter der Leitung von Antoine-Louis Breguet wirklich fertiggestellt werden. Es handelte sich tatsächlich um ein Gemeinschaftswerk, das nicht nur die Talente von Breguet und Sohn, sondern auch die von rund zwanzig Mitarbeitern erforderte, darunter Michel Weber, einen der brillantesten Uhrmacher des Hauses.

ALLE MÖGLICHEN KOMPLI- KATIONEN

ALLE MÖGLICHEN KOMPLI- KATIONEN

Das umfasst alle astronomischen und kalendarischen Angaben: 1. den Tag; 2. das Datum; 3. den Monat; 4. den Schaltjahrzyklus; 5. die Zeitgleichung; außerdem ein ausgeklügeltes Schlagwerk und vieles mehr.

Vollendung der Uhr und Fortsetzung der Rätsel

Die Uhr Nr. 160 war eine „perpetuelle“ oder selbstaufziehende Uhr mit Automatikaufzug und einer Schwungmasse aus Platin, die über die folgenden Funktionen und Komplikationen verfügte: Minutenrepetition, vollständiger ewiger Kalender mit Wochentag, Datum und Monat, Zeitgleichung, Gangreserveanzeige, Metallthermometer, große und unabhängig einstellbare Sekunde aus der Mitte sowie kleine springende Sekunde, Ankerhemmung, goldene Breguet-Spirale und doppelte Pare- chute-Stoßsicherung. Alle reibenden Teile, Löcher und Rollen bestanden ausnahmslos aus Saphir. Das Goldgehäuse wurde mit einem Zifferblatt aus weißer Emaille und einem weiteren aus Bergkristall bestückt.

Der Aufbau der verschiedenen Ebenen und die Synchronisierung dieser Komplikationen mit all ihren Berechnungen waren eine unglaubliche Meisterleistung. Der ursprüngliche Vertrag wurde mehr als erfüllt; es handelte sich um die komplizierteste je hergestellte Uhr, und sie sollte fast ein Jahrhundert lang die komplizierteste Uhr der Welt bleiben. Ausgeliefert wurde sie 1827; die Arbeitskosten hatten sich auf die astronomische Summe von 17 000 Goldfranken belaufen.

Der Rest der Geschichte hätte ganz einfach sein können – doch es kam anders. Obwohl in den Archiven kein Hinweis auf ihren Verkauf zu finden ist, wird die Nr. 160 im vollständigen Inventar von 1833, als Antoine-Louis Breguet sich freiwillig zurückzog, nicht erwähnt. Es scheint also, dass die Uhr das Haus zwischen 1827 und 1833 verlassen hatte, denn sie kehrte am 11. März 1838 zurück, als laut den Rhabillage-Registern „Mr le Marquis de La Groye, à Provins“ der Manufaktur „seine perpetuelle Repetitionsuhr Nr. 160 [...] zur Reparatur“ anvertraute. Der Marquis scheint zu diesem Zeitpunkt der Eigentümer gewesen zu sein. Wann und zu welchem Preis erwarb er die Uhr? Hat er sie wirklich gekauft? Hat Breguet sie ihm geschenkt? Es bleibt ein Rätsel, denn die sonst so detaillierten Archive des Hauses schweigen sich darüber aus.

Doch die Geschichte wurde noch undurchsichtiger. Laut seiner Sterbeurkunde hatte der Marquis de La Groye nicht in Provins, sondern in Essonnes gewohnt und war am 4. Oktober 1837 ohne Nachkommen verstorben. Er diente bis 1788 als Offizier und hatte Breguet Geld geliehen – bis zu 30 000 Livres im Jahr 1786, die im Juni 1795 zurückgezahlt wurden. Doch der Marquis kann seine Uhr nicht 1838 zurückgebracht haben, da er zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben war. Was steckt also hinter dieser falschen Fährte? Es ist höchst unwahrscheinlich, dass die Uhr an ihren ursprünglichen Auftraggeber (den Marquis de La Groye oder einen anderen) geliefert worden ist – wer wäre bereit gewesen, mehr als vierzig Jahre darauf zu warten? Zu einer solchen Lieferung hätte es zudem sicherlich Aufzeichnungen oder Unterlagen gegeben. Die eigentliche Frage ist also: Warum hat das Haus die Uhr einem fiktiven Besitzer zugeordnet? Das Rätsel bleibt bis heute ungelöst.

Von 1838 an befand sich die „Golduhr“ jedenfalls wieder physisch am Quai de l’Horloge, wo sie mehrere Jahrzehnte lang blieb – mit oder ohne Besitzer. Mit dem Verkauf an den britischen Sammler Sir Spencer Brunton 1887 erhielt sie schließlich einen rechtmäßigen Eigentümer. Später ging die Uhr an dessen Bruder und dann an Murray Marks über, bevor sie 1917 in die prestigeträchtige Sammlung von Sir David Salomons aufgenommen wurde.

Sir David Salomons (1851–1925) war ein britischer Ingenieur und Industrieller, der Breguets Werk verehrte und eine sehr große und berühmte Sammlung alter Uhren von ungefähr 110 Exemplaren aufbaute, die er 1923 anlässlich der Feier des hundertsten Todestags von Breguet im Musée Galliera in Paris ausstellte.

Up:

Katalog der Ausstellung von 1923 im Musée Galliera.

Up:

Katalog der Ausstellung von 1923 im Musée Galliera.

Right:

Katalog der Ausstellung von 1923 im Musée Galliera.

Up:

Katalog der Ausstellung von 1923 im Musée Galliera.

Right:

Auszug aus dem Fabrikationsregister, in dem die Nr. 160 erwähnt wird.

Up:

Auszug aus dem Fabrikationsregister, in dem die Nr. 160 erwähnt wird.

Up:

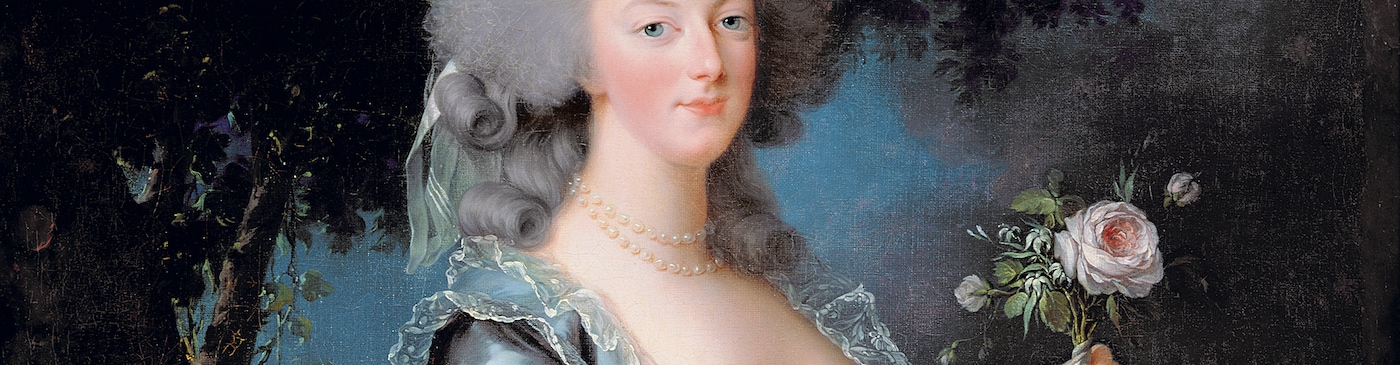

Die bis zu ihrer Enthauptung im Oktober 1793 monatelang im Gefängnis der Conciergerie eingesperrte Königin sah die Uhr Nr. 160 nie.

Right:

Die bis zu ihrer Enthauptung im Oktober 1793 monatelang im Gefängnis der Conciergerie eingesperrte Königin sah die Uhr Nr. 160 nie.

Up:

Die bis zu ihrer Enthauptung im Oktober 1793 monatelang im Gefängnis der Conciergerie eingesperrte Königin sah die Uhr Nr. 160 nie.

Das Highlight der Ausstellung von 1923

Sir David Lionel Salomons (1851–1925) war Ingenieur, Industrieller und leidenschaftlicher Bewunderer von Breguet und seinen Werken. Er wurde zu einer führenden Autorität auf dem Gebiet von Breguet und trug die weltweit größte Sammlung seiner Zeitmesser zusammen. Anlässlich des hundertsten Todestags von Breguet 1923 erklärte er sich bereit, dem Musée Galliera in Paris rund 110 Uhren für eine Ausstellung zur Verfügung zu stellen.

Nach seinem Tod im Jahr 1925 erbte seine Tochter Vera Bryce Salomons die „Marie-Antoinette“ – und das Abenteuer der Uhr ging weiter. Während ihrer Aufenthalte in Israel lernte Vera Salomons Leo Arie Mayer kennen, einen Professor der Hebräischen Universität Jerusalem, der sich für islamische Kunst begeisterte und ihr Freund und Mentor wurde. Ihm zu Ehren beschloss sie, ein Museum für islamische Kunst zu gründen. Dafür stiftete sie alle ihre Sammlungen islamischer Kunst und entschied

sich, auch die Uhrensammlung ihres Vaters in dieses Projekt einzubeziehen. So kam es, dass die „Marie-Antoinette“ – ein Meisterwerk der Uhrmacherkunst, entworfen von einem jungen Schweizer Uhrmacher in Paris und wahrscheinlich für eine österreichische Erzherzogin bestimmt, die später Königin von Frankreich geworden war – im Jahr 1974 in die Sammlungen des L.A. Mayer Museums für Islamische Kunst in Jerusalem aufgenommen wurde, das von einer Wohltäterin aus einer angesehenen britisch-jüdischen Familie gegründet worden war, die sich für die Förderung islamischer Kunst einsetzte.

Neun Jahre später erschütterte eine traurige Nachricht die Welt der Kunst- und Uhrenliebhaber: Am Samstag, 16. April 1983, wurde das menschenleere und unzureichend bewachte L.A. Mayer Museum seiner Uhrensammlung beraubt – auch die „Marie-Antoinette“ ging damit verloren. Die Jahre vergingen, und trotz allen Bemühungen von Interpol blieb die Beute unauffindbar. Es wurde viel spekuliert und es erschienen zahlreiche Artikel und Studien, die alle zu dem gleichen Schluss kamen – dass die Hoffnung, die Uhr jemals wiederzusehen, äußerst gering waren. Der New Yorker Schriftsteller Allen Kurzweil verfasste sogar einen Roman über das Verschwinden und die Suche nach der Uhr, unter dem Titel The Grand Complication.

LE PETIT TRIANON und NICOLAS G. HAYEK

LE PETIT TRIANON und NICOLAS G. HAYEK

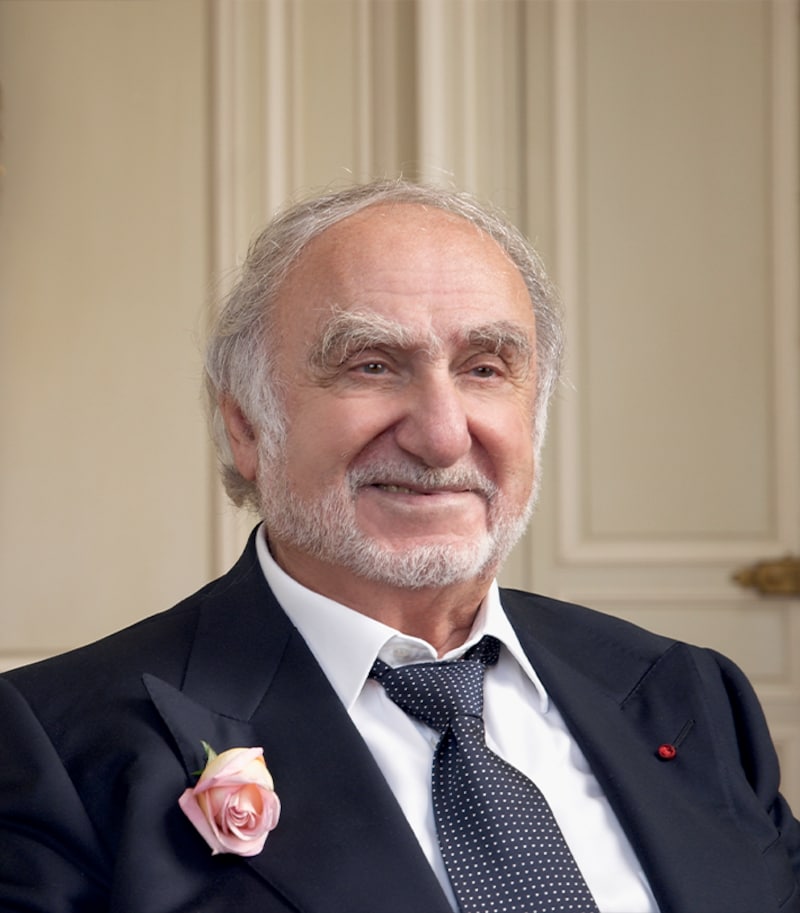

Die Liebe zur Kunst und zur Schönheit motivierte Nicolas G. Hayek, das historische und kulturelle Erbe über die Uhrmacherkunst hinaus durch eine prestigeträchtige Tätigkeit als Mäzen zu bewahren. Eines seiner bedeutendsten Engagements, um nur dieses zu nennen, ist zweifellos die Restaurierung des Petit Trianon, eine echte Hommage von Breguet an Königin Marie-Antoinette, die eine große Bewunderin und treue Kundin der Marke war.

Die Herausforderung von Nicolas G. Hayek

Im Jahr 2005 betrat Nicolas G. Hayek, seit 1999 Eigentümer der Marke Breguet, die Bühne und beschloss, eine Replik dieses Meisterwerk anfertigen zu lassen. Die neu belebte Manufaktur Breguet sollte sich dieser Herausforderung stellen. Ein starkes technisches Team wurde gebildet, das alle vorhandenen Unterlagen

zusammentrug. Das Projekt schritt zügig voran, und 2008 konnte die rekonstruierte Uhr der Presse vorgestellt werden.

Die Uhr ruhte symbolträchtig in einer prächtigen, mit Intarsien verzierten Schatulle, die aus dem Holz der Lieblingseiche von Königin Marie- Antoinette im Petit Trianon gefertigt worden war. In der Zwischenzeit hatte die Weltpresse am 14. November 2007 die Nachricht verbreitet, dass man die 1983 gestohlenen Uhren wiedergefunden hatte – allen voran die „Marie-Antoinette“, 24 Jahre nach ihrem Diebstahl und 224 Jahre nach ihrer Bestellung. Heute weiß man, dass der Raubüberfall das Werk von Naaman Diller war, einem berüchtigten israelischen Dieb, der 2004 verstorben war. Kurz vor seinem Tod hatte er seiner Frau Nili Shamrat von dem Raub erzählt und ihr sein Geheimnis anvertraut: Die Beute, die viel zu bekannt war, um gehandelt zu werden, liege noch immer in Tresoren von Banken in Europa und den USA. Shamrat setzte sich schließlich dafür ein, dass die Schätze 2007 zurückgegeben werden konnten. Während die Breguet Nr. 160 ihren Platz im L.A. Mayer Memorial Museum (heute Museum für Islamische Kunst) in der Altstadt von Jerusalem wieder einnahm, zeugt die Rekonstruktion von der Verbundenheit der Marke Breguet mit ihrer Geschichte, mit all ihren symbolischen wie sehr greifbaren Konsequenzen.

Die Entscheidung, eine Replik dieses legendären Objekts der Uhrengeschichte anzufertigen, hatte nach Versailles geführt, zu seinen Bäumen und dem halb verfallenen Lustschlösschen Petit Trianon, das auf einen großzügigen Mäzen wartete. Als solcher erwies sich Nicolas G. Hayek. Er verstand sein Engagement als Hommage an Königin Marie-Antoinette, die mit ihren wiederholten Käufen den Ruf und die Karriere von Abraham- Louis Breguet gefördert hatte. Im Rahmen eines beispielhaften Mäzenatentums wurde die langersehnte vollständige Restaurierung – Fassaden und Interieur – des Petit Trianon und des Französischen Pavillons vollständig von Montres Breguet und ihrem Präsidenten finanziert. Diese Arbeiten, an denen zahlreiche handwerkliche Berufe Anteil hatten, wurden im September 2008 abgeschlossen. Auf diese Weise wurde der Schauplatz der schönsten Jahre von Königin Marie-Antoinette zu neuem Leben erweckt und den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit geboten, eines der erlesensten Beispiele des europäischen Kulturerbes in voller Pracht bewundern zu können.

Anno 2005 beschließt Nicolas G. Hayek, seit 1999 Eigentümer der Marke Breguet, das 1983 in Jerusalem gestohlene Meisterwerk nachbauen zu lassen. Für ihn ist es eine Pflicht der Manufaktur Breguet, sich dieser Herausforderung zu stellen.

Up:

Die Uhr „Marie-Antoinette“ wurde in traditioneller Handarbeit mit den Werkzeugen und Verfahren der damaligen Zeit nachgebaut. So glättete man beispielsweise die Zahnräder mit Polierhölzern.

Right:

Die Uhr „Marie-Antoinette“ wurde in traditioneller Handarbeit mit den Werkzeugen und Verfahren der damaligen Zeit nachgebaut. So glättete man beispielsweise die Zahnräder mit Polierhölzern.

Up:

Die Uhr „Marie-Antoinette“ wurde in traditioneller Handarbeit mit den Werkzeugen und Verfahren der damaligen Zeit nachgebaut. So glättete man beispielsweise die Zahnräder mit Polierhölzern.

Up:

Symbolisch dafür ruht die Uhr in einer prächtigen Schatulle mit Intarsien, angefertigt aus dem Holz der Lieblingseiche der Königin im Petit Trianon.

Right:

Symbolisch dafür ruht die Uhr in einer prächtigen Schatulle mit Intarsien, angefertigt aus dem Holz der Lieblingseiche der Königin im Petit Trianon.

Up:

Symbolisch dafür ruht die Uhr in einer prächtigen Schatulle mit Intarsien, angefertigt aus dem Holz der Lieblingseiche der Königin im Petit Trianon.