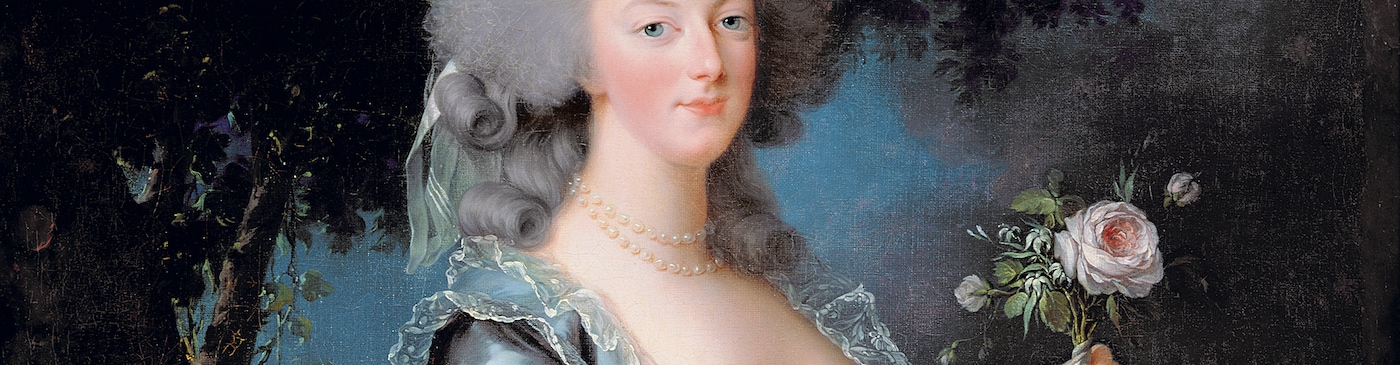

N°160 la montre dite "Marie-Antoinette"

par Emmanuel Breguet

Il est impossible de décrire l’oeuvre de Breguet sans évoquer la montre n° 160 dite « Marie-Antoinette », pièce qui échappe à toute catégorie conventionnelle tant par son ampleur technique que par une histoire mouvementée dont voici un rapide aperçu.

Vers 1783, et selon une tradition orale retranscrite à la fin du XIXe siècle, Breguet reçoit une commande extraordinaire : un officier des gardes de la reine lui réclame une montre incorporant toutes les complications et tous les perfectionnements connus à l’époque, c’est-à-dire toutes les complications possibles. Aucune limite n’est imposée, ni en termes de coût ni en termes de délai… Partout où cela est possible, l’or doit remplacer tout autre métal… On peut s’interroger sur le véritable commanditaire d’un tel objet. Est-ce vraiment cet officier ? Est-ce le roi ? Est-ce un groupe qui espère tendre un piège à la reine pour souligner ses folies dépensières – comme un peu plus tard avec l’affaire du Collier ? Mystère.

Breguet a été choisi sans doute parce que, bien qu’encore au début de sa carrière – il est à son compte depuis moins de dix ans –, il tient à son actif quelques belles inventions, en particulier la montre perpétuelle, et il est le spécialiste des montres à répétition… Moderne, il renouvelle l’horlogerie sans complexe, et il est discret…

La montre sera donc automatique, procédé que Breguet est le seul à maîtriser totalement à l’époque ; l’automatisme, on le sait, fascine le XVIIIe siècle et ses philosophes qui voient dans l’horlogerie une représentation miniaturisée de l’univers, et dans son créateur le Grand Horloger… Toutes les complications possibles, cela signifie avant tout toutes les précisions astronomiques et calendaires : le jour, la date, le mois, le cycle des quatre ans, l’équation du temps… Cela signifie aussi un dispositif de sonnerie très élaboré et bien d’autres choses encore.

En somme, on demande à Breguet de faire une horloge de cathédrale dans quelques centimètres carrés. Le maître se met au travail et le résultat sera la fabuleuse montre n° 160, qui ne sera terminée, après de longues interruptions, qu’en 1827, sous la direction de Breguet fils, quatre ans après la mort d’Abraham-Louis Breguet.

Un défi sans précédent

En somme, on demande à Breguet de faire une horloge de cathédrale dans quelques centimètres carrés. Le maître se met au travail et le résultat sera la fabuleuse montre n° 160, qui ne sera terminée, après de longues interruptions, qu’en 1827, sous la direction de Breguet fils, quatre ans après la mort d’Abraham-Louis Breguet. Effectivement, quand éclate la Révolution, la montre n’est pas finie et Breguet a d’autres urgences ; il doit, entre autres choses, se protéger et survivre…

Mais, avec la montre n° 160, il a commencé un chef-d'œuvre qui le dépasse et qui ne peut s’arrêter, une réalisation qui va ponctuer sa vie et celle de la société qu’il a fondée, et ce, pourrait-on dire, jusqu’à nos jours… La montre qui, dans les livres, est qualifiée de « montre d’or » ou de « Perpétuelle répétition-minutes équation du temps perpétuelle secondes d’un coup » survit à la Révolution, et c’est une chance car les ateliers sont saccagés alors que Breguet a dû trouver refuge dans son pays natal, la Suisse. En 1809, ce dernier décide de reprendre en mains l’ouvrage inachevé, mais c’est surtout en 1812, 1813 et 1814 que les choses avancent : la montre n° 160 représente deux cent quatre-vingt- quatre journées et demie de travail en 1812, deux cent vingt-huit jours et demi de travail en 1813 et deux cent douze jours de travail en 1814 : il faut dire qu’en ces années de la fin de l’Empire napoléonien la maison Breguet ne peut rien exporter, la France étant en guerre avec tous ses voisins, et ses horlogers ne sont donc pas débordés de travail ; quelle plus belle occupation alors, en attendant la chute de l’Empereur, que de renouer avec un défi tout à la fois technique et plein de réminiscences !

Après 1814, on constate une nouvelle interruption, alors que la montre est presque finie ; elle ne sera reprise en mains qu’en août 1823 ; Breguet veut terminer son chef-d'œuvre. Il passe le dernier mois de sa vie à travailler à son achèvement, et meurt en septembre ; quatre ans plus tard enfin, en 1827, la montre est vraiment terminée, sous la direction d’Antoine-Louis Breguet.

Il est temps de la décrire précisément et de souligner, bien sûr, que c’est une œuvre collective qui a mobilisé les compétences de Breguet et de son fils, assistés d’une vingtaine de collaborateurs, dont, en particulier, Michel Weber, l’un des plus brillants horlogers de la maison.

TOUTES LES COMPLICATIONS POSSIBLES

TOUTES LES COMPLICATIONS POSSIBLES

Cela signifie toutes les précisions astronomiques et calendaires le jour, la date, le mois, le cycle des quatre ans, l’équation du temps… Cela signifie aussi un dispositif de sonnerie très élaboré et bien d’autres choses encore.

Up:

La montre est devenue plus compliquée après avoir été fabriquée, et elle s'est arrêtée pendant un certain temps.

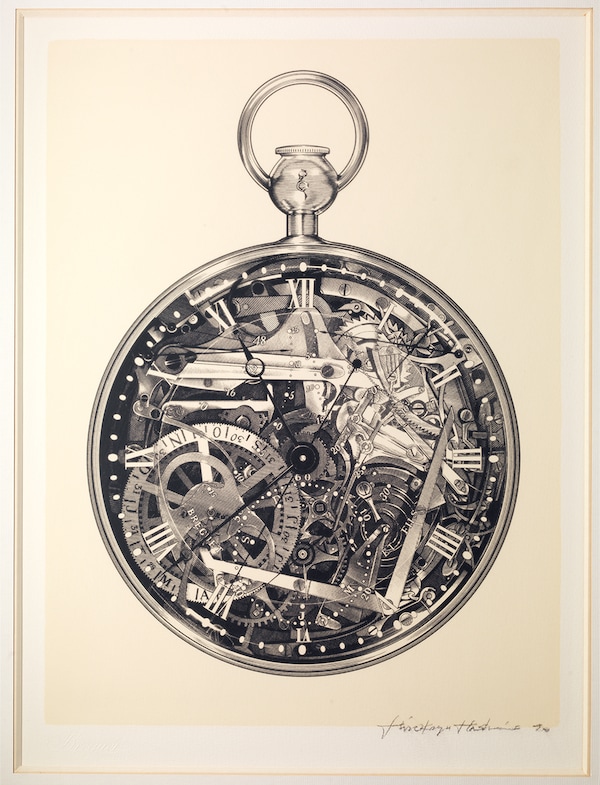

Achèvement de la montre et suite des énigmes

Il s’agit d’une montre perpétuelle, c’est-à-dire à remontage automatique avec masse oscillante en platine, qui est dotée des fonctions et complications suivantes : répétition des minutes, quantième perpétuel complet indiquant le jour, la date et le mois, équation du temps, réserve de marche, thermomètre métallique, grande seconde indépendante à volonté, petite seconde trotteuse, échappement à ancre, spiral en or, double pare-chute (antichoc).

Tous les frottements, les trous et les rouleaux sont en saphir, sans exception. La montre possède une boîte d’or avec un cadran en émail blanc et un autre en cristal de roche.

La superposition et la synchronisation de ces différentes complications, avec tous les calculs que cela suppose, constituent une prouesse incroyable. Le contrat initial a été largement rempli ; il s’agit de la montre la plus compliquée jamais fabriquée et elle restera pendant près d’un siècle la montre la plus compliquée au monde. En 1827, l’objet terminé sort des ateliers ; les coûts de main-d’oeuvre se sont élevés à la somme astronomique de 17 000 francs-or.

La suite de l’histoire pourrait être simple, elle ne l’est pas. Alors qu’aucune indication de vente n’est mentionnée dans les archives, l’inventaire complet effectué en 1833, lors du retrait volontaire d’Antoine-Louis Breguet, ne mentionne pas la n° 160. Il semble donc que la montre a quitté la maison entre 1827 et 1833 puisqu’elle y revient le 11 mars 1838 lorsque, selon les registres de rhabillage, « Mr le marquis de La Groye, à Provins », confie « sa montre perpétuelle à répétition n° 160 d’ici […] pour réparer ». Le marquis semble en être alors le propriétaire. Quand et à quel prix a-t-il acheté la montre ? L’a-t-il vraiment achetée ? Breguet lui at- il offert cette montre ? Ou autre chose encore ? Mystère…

Les archives, si précises en toutes choses, sont muettes à ce sujet. Les surprises et les interrogations ne manquent pas puisque l’on sait par son acte de décès que le marquis de La Groye est mort sans postérité le 4 octobre 1837, et qu’il n’habitait pas Provins, mais Essonnes. Donc, le marquis de La Groye, celui qui a été officier jusqu’en 1788 et qui a prêté de l’argent à Breguet – jusqu’à 30 000 livres en 1786, somme remboursée en juin 1795 – ne peut pas avoir rapporté sa montre en 1838, puisqu’il était déjà mort !

Alors, que cache cette fausse piste ? L’hypothèse de la livraison de la montre à son commanditaire initial quel qu’il soit (le marquis de La Groye ou un autre) paraît hautement improbable. Qui aurait accepté de patienter plus de 40 ans ? De plus, il existerait des traces de correspondance à ce sujet. La véritable question est alors la suivante : pourquoi la maison a-telle dû attribuer cette montre à un propriétaire fictif ? S’il a fallu en arriver là, en attribuant la n° 160 à un individu décédé et n’habitant pas la localité indiquée, c’est peut-être pour ne pas alourdir l’inventaire de la maison qui, sans cela, se trouverait chargé d’une pièce hautement valorisée comptablement (autour de 17 000 francs).

A partir de 1838, la « montre d’or », avec ou sans propriétaire, se trouve physiquement Quai de l’Horloge et y reste plusieurs décennies. Elle finit par trouver un propriétaire en bonne et due forme en 1887, quand elle est cédée à un collectionneur britannique, Sir Spencer Brunton. Elle va appartenir ensuite au frère de ce dernier puis à M. Murray Mark, avant d’intégrer en 1917 la prestigieuse collection de Sir David Salomons. David Lionel Salomons (1851-1925) est un ingénieur et industriel britannique qui voue un véritable culte à l’oeuvre de Breguet, dont il rassemble une très importante et célèbre collection de montres anciennes – environ cent dix pièces qu’il accepte d’exposer à Paris en 1923 au musée Galliera à l’occasion du centenaire du décès de Breguet.

Sir David Salomons (1851-1925) est un ingénieur et industriel britannique qui voue un véritable culte l’oeuvre de Breguet, dont il rassemble une très importante et célèbre collection de montres anciennes – environ cent dix pièces qu’il accepte d’exposer à Paris en 1923 au musée Galliera à l’occasion du centenaire du décès de Breguet.

Up:

Catalogue de l'exposition de 1923 au musée Galliera.

Up:

Catalogue de l'exposition de 1923 au musée Galliera.

Right:

Catalogue de l'exposition de 1923 au musée Galliera.

Up:

Catalogue de l'exposition de 1923 au musée Galliera.

Right:

Extrait du registre des fabrications mentionnant la n°160.

Up:

Extrait du registre des fabrications mentionnant la n°160.

Up:

Enfermée à la prison de la Conciergerie pendant des mois jusqu'à son exécution en octobre 1793, la Reine ne verra jamais la montre n° 160.

Right:

Enfermée à la prison de la Conciergerie pendant des mois jusqu'à son exécution en octobre 1793, la Reine ne verra jamais la montre n° 160.

Up:

Enfermée à la prison de la Conciergerie pendant des mois jusqu'à son exécution en octobre 1793, la Reine ne verra jamais la montre n° 160.

Le clou de l’exposition de 1923

En 1925, à la mort de Salomons, la « Marie- Antoinette » devient la propriété de sa fille Vera Salomons et l’aventure continue. Vera Salomons, en effet, au cours de séjours en Israël, se lie étroitement à un professeur de l’université hébraïque de Jérusalem, nommé Leo Arie Mayer, qui se passionne pour l’art islamique ; de fil en aiguille, les années passant, Vera Salomons décide de fonder un musée d’art islamique en hommage à son mentor et ami Leo Mayer. Elle met à la disposition de son projet toutes les collections d’art islamique qu’elle possède, et choisit d’y inclure aussi les collections d’horlogerie occidentale héritées de son père.

C’est ainsi que la « Marie-Antoinette », chefd’oeuvre d’horlogerie conçu à Paris par un jeune protestant neuchâtelois et destinée, peut-être, à une archiduchesse d’Autriche devenue reine de France, intègre en 1974 les collections d’un musée de Jérusalem fondé par une représentante de la grande bourgeoisie juive anglaise soucieuse de promouvoir l’art islamique !

Neuf ans plus tard, une triste nouvelle secoue le monde des amateurs d’art et de haute horlogerie : le samedi 16 avril 1983, le musée, dont le nom officiel est L.A. Mayer Memorial Museum of Islamic Art, désert et insuffisamment gardé, a été vidé de ses collections d’horlogerie ; naturellement, la « Marie-Antoinette » a disparu. Les années passent et, malgré les efforts d’Interpol, le butin reste introuvable.

Devant l’absence d’indices, les esprits s’échauffent… L’absence de la « Marie-Antoinette » fait régulièrement l’objet d’articles et d’études qui constatent que l’espoir de revoir ce chef-d’oeuvre est mince. Le romancier new-yorkais Allen Kurzweil bâtit un vaste roman historico-ésotérique autour de la disparition et de la quête de la montre. Le livre, paru en 2001 sous le titre The Grand Complication, connaît un succès certain.

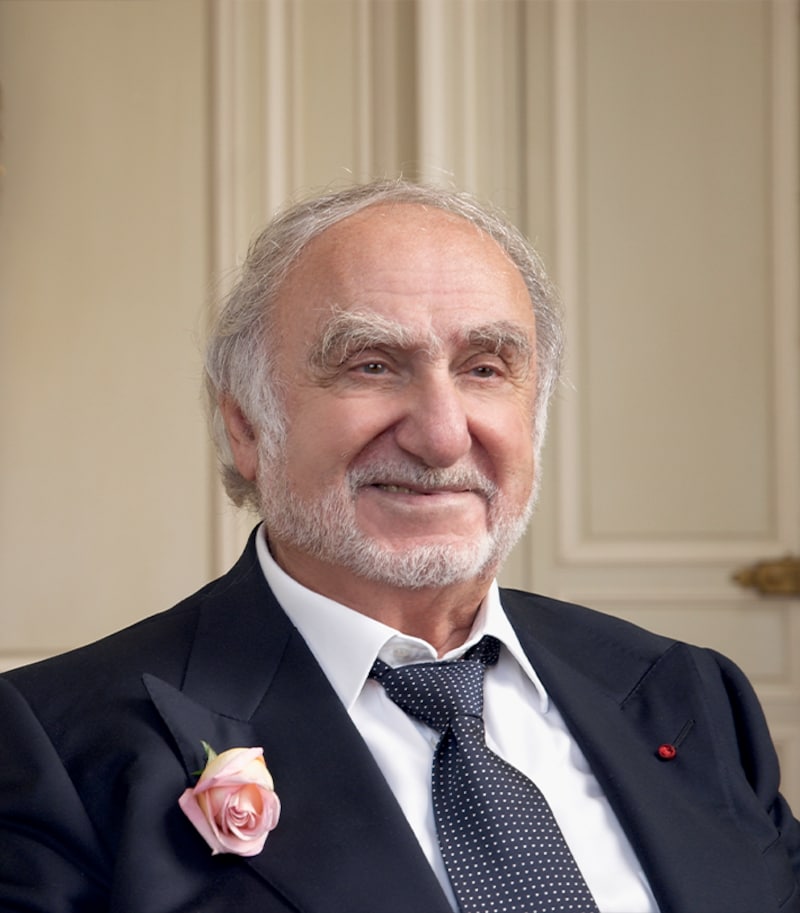

LE PETIT TRIANON ET NICOLAS G. HAYEK

LE PETIT TRIANON ET NICOLAS G. HAYEK

L’amour de l’art et de la beauté mène Nicolas G. Hayek à la préservation du patrimoine historique et culturel, au-delà du domaine horloger, au travers de prestigieux mécénats souvent empreints d’émotion. Le plus emblématique, pour n’en citer qu’un, reste sans doute la restauration du Petit Trianon, véritable hommage rendu par Breguet à la reine Marie-Antoinette, sincère admiratrice et fidèle cliente de la marque.

Le défi de Nicolas G. Hayek

En 2005, Nicolas G. Hayek, propriétaire de la marque Breguet depuis 1999, entre en scène et décide de reconstruire le chef-d’oeuvre. L’art horloger occidental, orphelin de la montre n° 160, doit relever le défi, c’est un devoir pour la maison Breguet renaissante de se mettre à la tâche. Une solide équipe technique se forme et rassemble toute la documentation existante. Le projet avance à un rythme soutenu et la présentation à la presse de la montre reconstituée se déroule au printemps 2008.

Symboliquement, la montre repose dans un somptueux écrin marqueté réalisé dans le bois du chêne favori de la reine au Petit Trianon. Entretemps, le 14 novembre 2007, on apprend par une dépêche reprise par les médias du monde entier que le butin du 16 avril 1983 a été retrouvé, au premier rang duquel la « Marie-Antoinette », vingt-quatre ans après avoir été volée, deux cent vingtquatre ans après avoir été commandée. On sait maintenant que le cambriolage a été l’oeuvre de Naaman Diller, dit Lidor, un des plus célèbres malfaiteurs israéliens de l’époque, décédé en 2004.

Peu avant sa mort, il a raconté à sa femme l’opération et lui a confié son secret : le butin, bien trop connu pour être négocié, dort toujours dans des coffres de banques en Europe et aux États-Unis.

La veuve de Naaman Diller entreprend alors diverses démarches secrètes qui aboutissent à la restitution de 2007. Tandis que la montre n° 160 retrouve sa place au sein du L. A . Mayer Memorial Museum, dans la vieille ville de Jérusalem, la montre reconstruite témoigne très puissamment de l’attachement de Breguet à son histoire, avec des retombées très symboliques et palpables. La décision de recomposer cet objet mythique de l’histoire horlogère mène à Versailles, à ses arbres et à son Petit Trianon endormi et délabré qui attend un généreux mécène. Nicolas G. Hayek sera celui-là.

Il s’agit bien d’un hommage appuyé à la reine Marie-Antoinette qui, par ses achats répétés, lança la réputation de Breguet au début de sa carrière. Et c’est la restauration tant attendue qui se termine en septembre 2008, redonnant à la reine le cadre de ses plus belles années et aux visiteurs de son domaine une des pièces les plus ravissantes du patrimoine artistique européen.

En 2005, Nicolas G. Hayek, propriétaire de la marque Breguet depuis 1999, entre en scène et décide de reconstruire le chef-d’oeuvre. L’art horloger occidental, orphelin de la montre n° 160, doit relever le défi, c’est un devoir pour la maison Breguet.

Up:

La pièce dite « Marie-Antoinette » a été recréée selon un savoir-faire ancestral, avec les outils et les techniques de l’époque, comme pour le poli bois des rouages.

Right:

La pièce dite « Marie-Antoinette » a été recréée selon un savoir-faire ancestral, avec les outils et les techniques de l’époque, comme pour le poli bois des rouages.

Up:

La pièce dite « Marie-Antoinette » a été recréée selon un savoir-faire ancestral, avec les outils et les techniques de l’époque, comme pour le poli bois des rouages.

Up:

Symboliquement, la montre repose dans un somptueux écrin marqueté, réalisé dans le bois du chêne favori de la Reine au Petit Trianon.

Right:

Symboliquement, la montre repose dans un somptueux écrin marqueté, réalisé dans le bois du chêne favori de la Reine au Petit Trianon.

Up:

Symboliquement, la montre repose dans un somptueux écrin marqueté, réalisé dans le bois du chêne favori de la Reine au Petit Trianon.