寶璣No. 160 ‘Marie-Antoinette’懷錶

by Emmanuel Breguet

如果要了解瑞士頂尖製錶品牌寶璣的重要作品,必須深入探索No. 160 ‘Marie-Antoinette’懷錶的故事,這款非凡傑作彰顯了寶璣對技術的不懈追求,同時代表著品牌豐富的輝煌歷史。

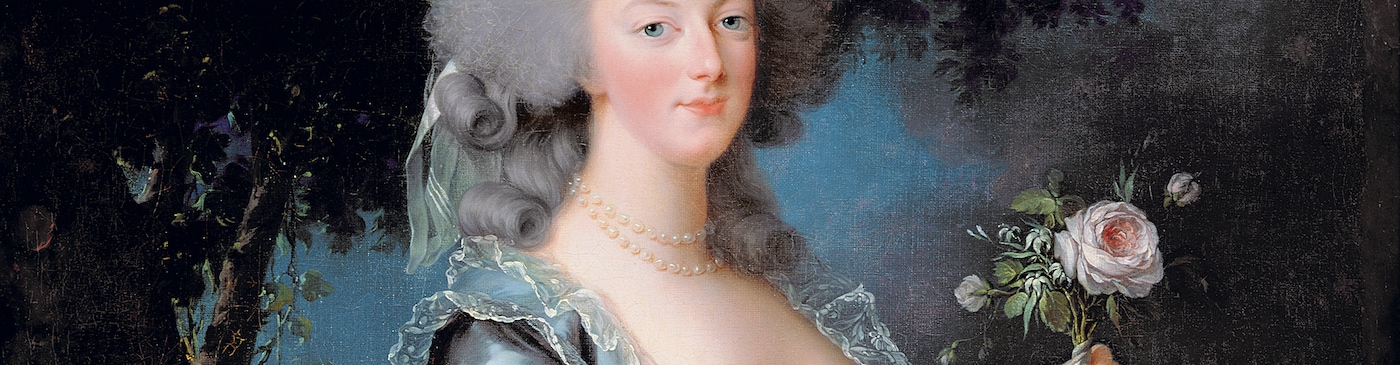

根據在19世紀末才首次以文字記載的口述傳說,大約在1783年,瑪麗.安東妮(Marie-Antoinette)王后護衛隊中的一名軍官委託阿伯拉罕-路易.寶璣(Abraham-Louis Breguet)先生製作一枚懷錶,將當時所有複雜功能和製錶工藝融匯其中。製作過程不計時間與成本。懷錶的零件要盡量以金質來替代其他金屬。這位顧客的真實身份至今仍然成謎——他當真是某位護衛隊軍官,還是國王本人?抑或是試圖借王后奢華生活引起民眾反感的陰謀者,重演聲名狼藉的「鑽石項鍊事件」?真相無從知曉。毫無疑問的是,寶璣先生成為了這筆訂單的首選製錶師。儘管此時他處於事業起步階段,自立門戶還不到十年,但已手握多項重要發明,尤其是「perpétuelle」自動上鍊錶。此外,他也是公認的打簧懷錶大師。寶璣先生思想前衛,創意新穎,且為人低調,這枚懷錶採用了自動上鍊技術,當時唯有寶璣先生一人掌握。在18世紀,自動化原理深深吸引著當時的哲學家,他們將鐘錶的精密運作視如微觀的宇宙,而製錶大師正是這片天地的創造者。作品融匯多項複雜功能,包括星期、日期、月份、閏年和時間等式等天文和日曆功能,還包括超卓複雜的報時裝置和大量先進技術。

於寶璣先生而言,這相當於要將一座教堂大鐘壓縮至幾平方厘米的面積內。自此,他全情投身製作,最終成就精巧絕倫的No.160懷錶。這件傑作的誕生過程歷經波折:法國大革命期間,阿伯拉罕-路易.寶璣(Abraham-Louis Breguet)先生最先考慮的是保障自身生命安全,因此作品被迫中斷製作。在他去世後,他的兒子安東尼-路易(Antoine-Louis)親自接手,這件作品才終於在四年後,即1827年製作完成。

前所未有的挑戰

於寶璣先生而言,這相當於要將一座教堂大鐘壓縮至幾平方厘米的面積內。自此,他全情投身製作,最終成就精巧絕倫的No.160懷錶。這件傑作的誕生過程歷經波折:法國大革命期間,阿伯拉罕-路易.寶璣(Abraham-Louis Breguet)先生最先考慮的是保障自身生命安全,因此作品被迫中斷製作。在他去世後,他的兒子安東尼-路易(Antoine-Louis)親自接手,這件作品才終於在四年後,即1827年製作完成。

No.160懷錶不僅是寶璣先生人生中的重要作品,而且在他去世後方始告成,後來成為寶璣製錶工作坊珍貴歷史的重要篇章,其影響力延續至今。

在寶璣的記載中,這枚懷錶被稱為「金錶」或「Perpétuelle minute repeater perpetual equation of time jumping seconds」懷錶。幸運的是,它在法國大革命期間倖免於難,當時寶璣先生已逃亡回家鄉瑞士避難,隨後他的製錶工作坊才遭到洗劫。

1809年,寶璣先生決定繼續製作這枚懷錶,但直到1812年、1813年和1814年才取得進展:在這三年中,他投入在這枚No.160懷錶上的時間分別長達284.5天、228.5天和212天。值得一提的是,在拿破崙統治的最後幾年,由於法國在與所有鄰國交戰,寶璣無法出口任何產品,法國製錶師手中的訂單寥寥無幾。在等待皇權崩解期間,還有甚麼比重新投入這項滿載回憶和技術挑戰的工作更有意義呢?

到了1814年後,懷錶的製作在接近完成之際又一次中斷,並持續至1823年8月。寶璣先生決意完成這件傑作,直到生命的最後一個月,仍在對其進行最後的調整。同年9月,他與世長辭。四年後,即1827年,安東尼-路易.寶璣才終於完成這枚懷錶的製作。當然,這是一份凝聚集體力量的成就,不僅窮盡寶璣父子的絕學技藝,更離不開團隊中二十多位專業人士的共同努力,包括寶璣製錶工作坊中的優秀製錶師——Michel Weber。

所有可能的複雜功能

所有可能的複雜功能

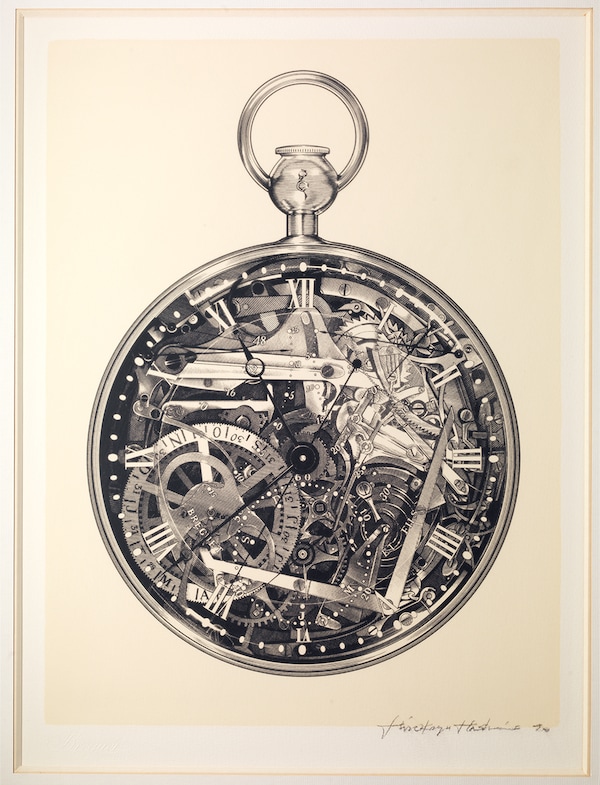

這意味著所有天文與曆法的精準顯示:星期、日期、月份、四年循環、時間等式…… 這同時也代表一套極為精密的報時裝置,以及更多其他功能。

Up:

Fue el reloj más complicado jamás fabricado, y lo siguió siendo durante casi un siglo.

錶的完成與謎題的後續

寶璣No.160懷錶是一款「perpétuelle」自動上鍊錶,配備鉑金擺陀,搭載許多實用的複雜功能,包括三問報時、萬年曆(具備星期、日期和月份顯示)、時間等式、動力儲備指示、金屬溫度計、可選獨立大秒針、掃式小秒針、槓桿式擒縱裝置、金質寶璣遊絲和雙重「Pare-chute」避震裝置。所有摩擦點、孔洞和軸承均配備藍寶石。懷錶採用金質錶殼,並配備白色琺瑯錶盤和一枚水晶玻璃錶盤。如此繁多的複雜功能集於一身,協同運作,涉及超乎想像的精密計算,可謂一項名副其實的技術創舉。最終成果早已超越原先訂單的要求:這枚懷錶成為了製錶歷史上最為複雜的時計,並在此後近百年始終保持這項紀錄。1827年,製作完成的懷錶終於離開製錶工作坊;僅人工成本就達到了17,000金法郎的天文數字。

接下來的故事本該簡單明瞭,實際情況卻遠比想像中複雜。寶璣檔案中沒有No.160懷錶的銷售記錄,且在安東尼-路易.寶璣1833年退休時編製的完整庫存清單中,同樣找不到它的蹤跡。這意味著,這枚懷錶可能在1827年至1833年期間離開過寶璣製錶工作坊。1838年3月11日,寶璣維修記錄中首次提及:「位於Provins的Marquis de La Groye侯爵將他的No.160『perpétuelle』自動上鍊打簧錶送來維修」。由此推測,這位侯爵可能是懷錶的主人。他在何時購入這枚懷錶?購買價格是多少?或者他並未購買,而是由寶璣贈予?沒人知曉這些問題的答案。寶璣歷史檔案一向細緻詳盡,而關於No.160懷錶的下落卻毫無記載,充滿懸念。

接下來的故事更加撲朔迷離。根據侯爵的死亡證明,他於1837年10月4日離世,且無後嗣,而且,他的居所位於Essonnes,而非維修記錄中提到的Provins。我們確知的事實是,這位侯爵曾在1786年借給寶璣先生三萬里弗爾(寶璣先生已於1795年6月償還這筆債務),且在1788年前一直擔任軍官。然而,這位侯爵不可能是將懷錶送去維修的人,因為當時他已經去世。考慮到從訂購懷錶到交付成品之間的時間長達四十年,懷錶不太可能交付給最初的委託人,他們也不太可能願意為此等待如此之久。況且,這種交付方式必定會留下書面記錄。問題的關鍵在於:為何寶璣將這枚懷錶的購買歸於一位虛構的買家?這謎題至今仍未解開。

從1838年起,這枚「金錶」在位於鐘錶堤岸的寶璣製錶工作坊保存了數十年,但其擁有者卻不得而知。直到1887年,它才終於被英國收藏家Spencer Brunton爵士買下,成為一位合法擁有者的財產。後來,它輾轉流傳於多人之手,先後被Spencer Brunton爵士的兄弟和Murray Mark收藏,最終成為David Salomons爵士的藏品之一。

David Lionel Salomons爵士(1851-1925年)是一位工程師和實業家,他對阿伯拉罕-路易.寶璣(Abraham-Louis Breguet)先生的時計作品情有獨鍾,甚至成為了研究寶璣領域的權威專家,擁有全球規模最大的寶璣鐘錶收藏。1923年,時值寶璣先生逝世100周年紀念之際,他將珍藏的約110枚寶璣時計借給巴黎時尚博物館(Musée Galliéra)展出。

David Lionel Salomons爵士(1851-1925年)是一位工程師和實業家,他對阿伯拉罕-路易.寶璣(Abraham-Louis Breguet)先生的時計作品情有獨鍾,甚至成為了研究寶璣領域的權威專家,擁有全球規模最大的寶璣鐘錶收藏。1923年,時值寶璣先生逝世100周年紀念之際,他將珍藏的約110枚寶璣時計借給巴黎時尚博物館(Musée Galliéra)展出。

Up:

「1923年加列拉博物館展覽目錄」

Up:

「1923年加列拉博物館展覽目錄」

Right:

「1923年加列拉博物館展覽目錄」

Up:

「1923年加列拉博物館展覽目錄」

Right:

「製作登記冊中提及的第160號摘錄」

Up:

「製作登記冊中提及的第160號摘錄」

Up:

「在1793年10月被處決前,王后曾被囚禁於孔西耶日監獄數月,但她最終未能見到160號懷錶。」

Right:

「在1793年10月被處決前,王后曾被囚禁於孔西耶日監獄數月,但她最終未能見到160號懷錶。」

Up:

「在1793年10月被處決前,王后曾被囚禁於孔西耶日監獄數月,但她最終未能見到160號懷錶。」

1923年展覽的壓軸之作

寶璣No.160懷錶是一款「perpétuelle」自動上鍊錶,配備鉑金擺陀,搭載許多實用的複雜功能,包括三問報時、萬年曆(具備星期、日期和月份顯示)、時間等式、動力儲備指示、金屬溫度計、可選獨立大秒針、掃式小秒針、槓桿式擒縱裝置、金質寶璣遊絲和雙重「Pare-chute」避震裝置。所有摩擦點、孔洞和軸承均配備藍寶石。懷錶採用金質錶殼,並配備白色琺瑯錶盤和一枚水晶玻璃錶盤。如此繁多的複雜功能集於一身,協同運作,涉及超乎想像的精密計算,可謂一項名副其實的技術創舉。最終成果早已超越原先訂單的要求:這枚懷錶成為了製錶歷史上最為複雜的時計,並在此後近百年始終保持這項紀錄。1827年,製作完成的懷錶終於離開製錶工作坊;僅人工成本就達到了17,000金法郎的天文數字。

接下來的故事本該簡單明瞭,實際情況卻遠比想像中複雜。寶璣檔案中沒有No.160懷錶的銷售記錄,且在安東尼-路易.寶璣1833年退休時編製的完整庫存清單中,同樣找不到它的蹤跡。這意味著,這枚懷錶可能在1827年至1833年期間離開過寶璣製錶工作坊。1838年3月11日,寶璣維修記錄中首次提及:「位於Provins的Marquis de La Groye侯爵將他的No.160『perpétuelle』自動上鍊打簧錶送來維修」。由此推測,這位侯爵可能是懷錶的主人。他在何時購入這枚懷錶?購買價格是多少?或者他並未購買,而是由寶璣贈予?沒人知曉這些問題的答案。寶璣歷史檔案一向細緻詳盡,而關於No.160懷錶的下落卻毫無記載,充滿懸念。

接下來的故事更加撲朔迷離。根據侯爵的死亡證明,他於1837年10月4日離世,且無後嗣,而且,他的居所位於Essonnes,而非維修記錄中提到的Provins。我們確知的事實是,這位侯爵曾在1786年借給寶璣先生三萬里弗爾(寶璣先生已於1795年6月償還這筆債務),且在1788年前一直擔任軍官。然而,這位侯爵不可能是將懷錶送去維修的人,因為當時他已經去世。考慮到從訂購懷錶到交付成品之間的時間長達四十年,懷錶不太可能交付給最初的委託人,他們也不太可能願意為此等待如此之久。況且,這種交付方式必定會留下書面記錄。問題的關鍵在於:為何寶璣將這枚懷錶的購買歸於一位虛構的買家?這謎題至今仍未解開。

從1838年起,這枚「金錶」在位於鐘錶堤岸的寶璣製錶工作坊保存了數十年,但其擁有者卻不得而知。直到1887年,它才終於被英國收藏家Spencer Brunton爵士買下,成為一位合法擁有者的財產。後來,它輾轉流傳於多人之手,先後被Spencer Brunton爵士的兄弟和Murray Mark收藏,最終成為David Salomons爵士的藏品之一。

David Lionel Salomons爵士(1851-1925年)是一位工程師和實業家,他對阿伯拉罕-路易.寶璣(Abraham-Louis Breguet)先生的時計作品情有獨鍾,甚至成為了研究寶璣領域的權威專家,擁有全球規模最大的寶璣鐘錶收藏。1923年,時值寶璣先生逝世100周年紀念之際,他將珍藏的約110枚寶璣時計借給巴黎時尚博物館(Musée Galliéra)展出。

九年後的一天,即1983年4月16日星期六,一宗駭人聽聞的事件令整個高級製錶世界為之震動:L.A. Mayer伊斯蘭藝術博物館因在閉館期間疏於防範而遭盜竊,包括‘Marie-Antoinette’懷錶在內的鐘錶藏品被洗劫一空。儘管國際刑警不懈追查多年,被盜藏品始終下落不明。各種猜測甚囂塵上,大量報導和研究報告都認為找回被竊鐘錶的希望十分渺茫。紐約作家Allen Kurzweil還以此為靈感,創作出一部名為《The Grand Complication》的小說。

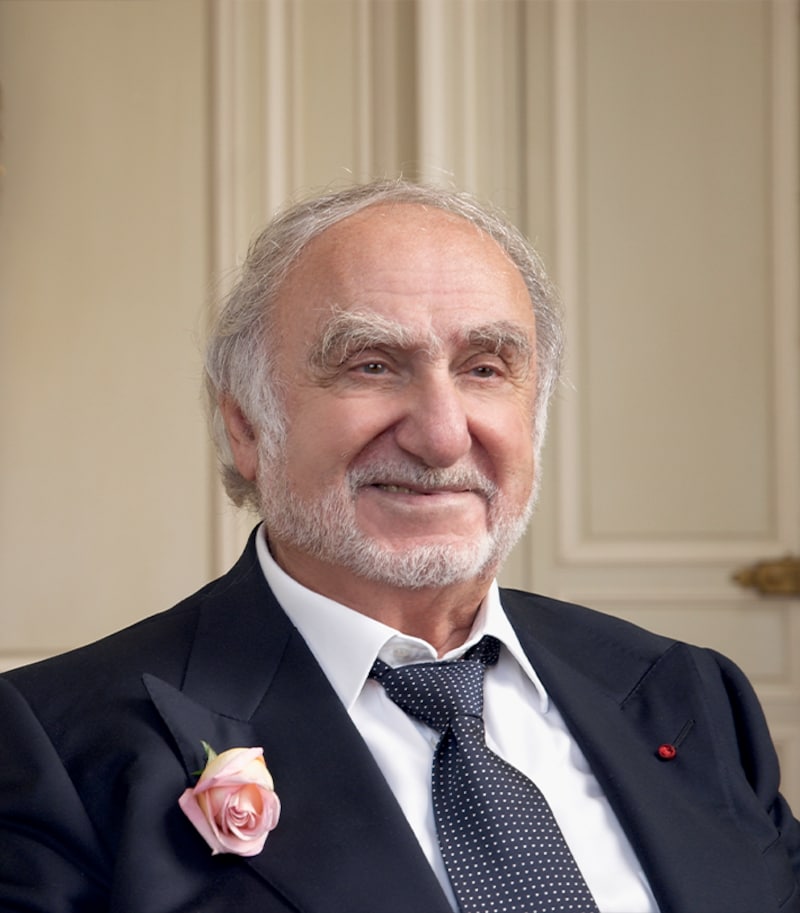

小特里亞農宮與尼古拉斯·G·海耶克

小特里亞農宮與尼古拉斯·G·海耶克

對藝術與美的熱愛,引領尼古拉斯·G·海耶克超越製錶領域,致力於歷史與文化遺產的保存,並透過一系列常常充滿情感的高貴贊助實現。最具代表性的案例,莫過於小特里亞農宮的修復工程。這項工程堪稱寶璣向瑪麗·安東妮王后致上的真摯敬意,她曾是品牌的真誠仰慕者與忠實顧客。

尼古拉斯·G·海耶克的挑戰

到了2005年,Nicolas G. Hayek決定復刻這枚傑作(他已於1999年收購寶璣):煥然一新的寶璣品牌準備迎接這場挑戰。寶璣組織了一支實力雄厚的技術團隊,全力收集所有相關歷史資料。經過多方努力,此計劃穩步發展,復刻版懷錶於2008年驚豔亮相。

頗具象徵意義的是,這枚時計置於一個精美的橡木嵌飾盒中,材質取自瑪麗.安東妮王后最喜愛的小特里亞農宮(Petit Trianon)的橡樹雕刻而成。2007年11月14日,一則新聞轟動世界:1983年失竊的鐘錶藏品,包括最引人注目的‘Marie-Antoinette’懷錶終被尋回。此時距離其被盜已過去24年,距寶璣先生收到神秘訂單更是過了224年。事後我們得知,這宗盜竊案的幕後黑手是惡名昭彰的以色列大盜Naaman Diller。他於2004年去世,臨終前向妻子Nili Shamrat坦白了一切:這些珍寶因其過高的知名度而難以銷贓,只能藏在歐洲和美國的銀行保險庫中。2007年,在Nili Shamrat的幫助下,被竊藏品悉數歸還。寶璣No.160懷錶終於回到了位於耶路撒冷的L.A. Mayer伊斯蘭藝術博物館。復刻版時計傑作見證了寶璣對其歷史的深厚情感,以及作品蘊含的實際意義與深遠影響。忠實復刻此傳奇懷錶,促使寶璣慷慨贊助凡爾賽宮的修繕工程,令沉寂已久的園林樹木和小特里亞農宮重獲生機。對於Nicolas G. Hayek而言,這是寶璣致敬瑪麗.安東妮王后的獨特方式。這位王后曾購入多枚寶璣時計,在寶璣先生的事業生涯早期幫助他聲名遠播。作為一系列典範贊助項目的重要部分,寶璣及其主席獨家出資贊助小特里亞農宮和法國館(French Pavilion)室內外裝飾的全面修繕工程。這項繁複的工程於2008年9月竣工,再現了瑪麗.安東妮王后在此度過幸福時光的景象,也令眾多遊客得以欣賞到這件代表著歐洲藝術巔峰的歷史遺產。

到了2005年,Nicolas G. Hayek決定復刻這枚傑作(他已於1999年收購寶璣):煥然一新的寶璣品牌準備迎接這場挑戰。寶璣組織了一支實力雄厚的技術團隊,全力收集所有相關歷史資料。經過多方努力,此計劃穩步發展,復刻版懷錶於2008年驚豔亮相。

Up:

被稱為「瑪麗·安東妮」的作品,是依循古老的工藝,以當時的工具與技術重新製作而成,例如以木材拋光齒輪。

Right:

被稱為「瑪麗·安東妮」的作品,是依循古老的工藝,以當時的工具與技術重新製作而成,例如以木材拋光齒輪。

Up:

被稱為「瑪麗·安東妮」的作品,是依循古老的工藝,以當時的工具與技術重新製作而成,例如以木材拋光齒輪。

Up:

象徵性地,這枚時計安放於一個華麗的鑲嵌工藝錦盒之中,其材質取自王后在小特里亞農宮最鍾愛的橡木。

Right:

象徵性地,這枚時計安放於一個華麗的鑲嵌工藝錦盒之中,其材質取自王后在小特里亞農宮最鍾愛的橡木。

Up:

象徵性地,這枚時計安放於一個華麗的鑲嵌工藝錦盒之中,其材質取自王后在小特里亞農宮最鍾愛的橡木。