寶璣Classique Double Tourbillon “Quai de l’Horloge”腕錶

by Jeffrey S. Kingston

「鐘錶堤岸」(Le Quai de l’Horloge)一詞在瑞士頂尖製錶品牌寶璣的悠久歷史中富有重要意義,它是品牌的起源之地。1775年,品牌創始人阿伯拉罕-路易.寶璣(Abraham-Louis Breguet)先生於巴黎市中心西堤島(Île de la Cité)鐘錶堤岸39號創立製錶工作坊,從此這裡成為眾多鐘錶收藏家的必訪之地。如今,此傳奇地標依然令人魂牽夢縈,寶璣的珍罕時計之一Classique Double Tourbillon “Quai de l’Horloge”腕錶便得名於此。這款腕錶融匯多項超凡複雜的製錶技藝:i.) 極度複雜的雙重陀飛輪,隨著時針在錶盤上旋轉;ii.) 獨具匠心的建築構造,展現精湛的潤飾工藝;iii.) 珍稀的手工鐫刻工藝。

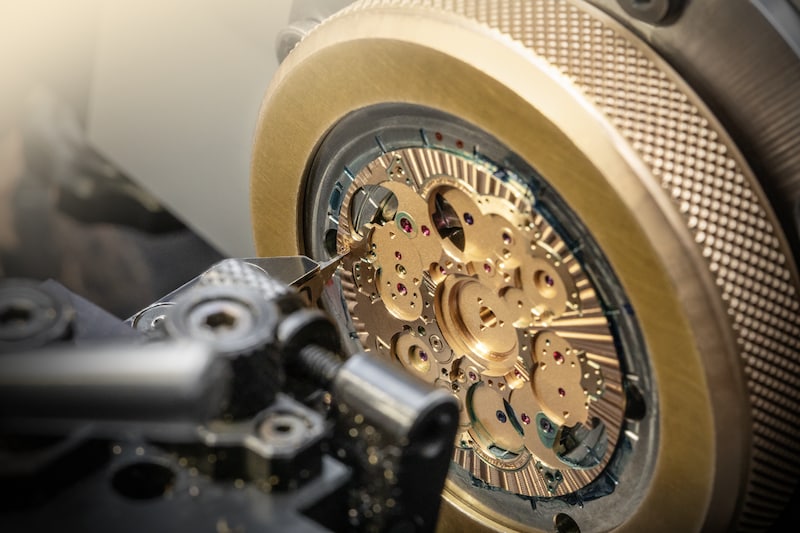

要探究寶璣Classique Double Tourbillon “Quai de l’Horloge”腕錶的魅力,當然要從兩枚陀飛輪與時針共同旋轉的精妙結構開始。機芯的複雜程度,從玫瑰金錶殼內的740個零件可見一斑。陀飛輪是製錶史上的偉大發明,可謂機芯的靈魂,也是彰顯腕錶機械美學的精髓所在。陀飛輪由阿伯拉罕-路易.寶璣(Abraham-Louis Breguet)先生設計,並於1801年獲得專利,此後這裝置不僅成為寶璣的品牌標誌,亦被行業視為卓越製錶實力的象徵。寶璣先生這項發明背後的創新理念,在於抵消由於機械腕錶中擺輪、游絲和擒縱裝置等保持速率的零件因摩擦力、重力而產生的微小走時誤差。

在標準結構中,這些零件被固定於機芯內,如果腕錶處於某些垂直位置,重力和摩擦力會導致其運行速率略有提升;當腕錶處於其他方向時,運行速率則會略微減慢。寶璣先生的天才發明在於,透過令擒縱裝置與擺輪游絲系統整體360度持續旋轉,且每圈旋轉都會經過速率較快和較慢的位置,從而互相抵消微小誤差。“Quai de l’Horloge”腕錶的雙重陀飛輪在此基礎上更臻非凡。兩個陀飛輪由「差動器」連接,使兩者速率平衡。假設其中一個陀飛輪的平均速率每天快1秒,另一個每天慢1秒,那麼兩者結合的速率將實現每日零誤差。再比如,假設一個陀飛輪每天快2秒,另一個每天慢1秒,最終差動器輸出的速率則為每天快1秒。

寶璣為這個精密複雜的組件賦予更多矚目亮點。兩個陀飛輪設於金質夾板上,並與時針同步旋轉。兩個陀飛輪在一天中不斷旋轉,不僅為時計增添機械美感,額外的旋轉更可使零件在360度轉動中持續改變位置,相當於另一種形式的陀飛輪。因此,兩個陀飛輪每分鐘自轉一圈,同時每12小時相對旋轉一圈。

要探究寶璣Classique Double Tourbillon “Quai de l’Horloge”腕錶的魅力,當然要從兩枚陀飛輪與時針共同旋轉的精妙結構開始。機芯的複雜程度,從玫瑰金錶殼內的740個零件可見一斑。

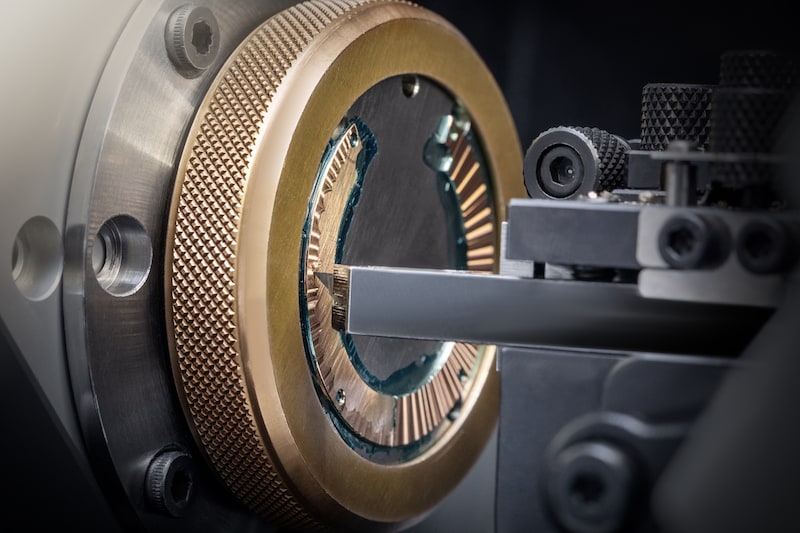

寶璣Classique Double Tourbillon “Quai de l’Horloge”腕錶宛如華麗舞台,以錯落有致的立體層次,展現機芯核心零件的動態之美。這款機芯的精美潤飾堪比建築傑作,讓我們從陀飛輪所在的金質夾板開始,逐層探索其手工潤飾工藝。夾板飾有以手工機刻雕花工藝製成的flinqué rayonnant飾紋,但更獨特。「rayonnant」一字指「radiant」,即光芒四射、「放射」,生動描繪了從機芯中央放射或「散開」的紋路。在寶璣工藝大師研發圖案的過程中,一次偶然的操作帶來意料之外的裝飾效果。當時,這台機刻雕花機床(寶璣機刻雕花機床全部由工藝大師手工操作)正在為另一款腕錶的錶盤製作不同的波形圖案。負責為“Quai de l’Horloge”腕錶製作錶盤機刻雕花的工藝大師,因當時只需先製作試驗用的原型錶盤,所以將製作波形圖案的凸輪暫且留在機床上。結果完全出人意料。製作波形圖案的凸輪帶來一種特別的圖案:從中央向外輻射的線條之間展現細微的角度變化。儘管這並非原本的創作意圖,但設計師發現角度的變化為圖案增添了魅力,選定其為最終設計。

可旋轉金質夾板背面的潤飾細節,彰顯寶璣精益求精的態度。儘管只有負責組裝或保養腕錶的製錶師能看到,夾板底部仍飾有珍珠紋(perlage)。

金質夾板四周的固定環同樣採用金質,並以相同的機刻雕花圖案潤飾,透過鍍銠處理呈現對比鮮明的色調。錶冠位置附近的固定環以緞面精鋼打造,以增強上鍊裝置的硬度。

Up:

黃金夾板與橋板上的機刻雕花圖案,皆以手動操作的機刻雕花機手工雕刻完成。

實心黃金夾板以手工雕刻出全新版本的放射狀凹雕圖案,在放射線條角度之間加入些許變化,為裝飾增添了更多魅力。

Right:

黃金夾板與橋板上的機刻雕花圖案,皆以手動操作的機刻雕花機手工雕刻完成。

Up:

黃金夾板與橋板上的機刻雕花圖案,皆以手動操作的機刻雕花機手工雕刻完成。

夾板上一層設有兩個上鍊發條盒。兩個主發條盒巧妙對應兩個陀飛輪。從許多方面看,可將這種結構視作兩枚腕錶合為一體。直接欣賞錶盤時,兩個發條盒精緻奪目。每個發條盒的條軸上均配備飾以精美鏤空「B」字造型的夾板。發條盒內的主發條在夾板之下清晰可見。每個「B」字造型夾板皆是名副其實的藝術傑作,表面均經過細緻的手工潤飾。經驗豐富的收藏家十分重視傳統手工潤飾工藝,他們會仔細檢查機芯,尋找他們看重的「內倒角」。機芯零件上精心打造的內倒角,無疑是寶璣遵循並延續傳統製錶工藝的力證,也是腕錶融匯精湛手工技藝的證明。上下橫線與斜線相交形成的左上角和右下角,均為銳利的內角,宛如字母「Z」造型一般。在製錶行業中,對銳利內角進行倒角修飾,只能透過傳統方式完成。

工藝大師運用一系列銼刀,且每一步驟中使用的銼刀都比前一個步驟使用的更為精細,隨後需以削尖的木棒搭配細膩的拋光粉小心打磨,最後採用生長在瑞士汝山谷(Vallée de Joux)的龍膽根莖拋光,賦予表面亮麗光澤。在完全遵循手工銼磨技法的前提下,對機芯零件邊緣進行光滑均勻的倒角處理,尤其是形狀十分複雜的邊緣,是極富挑戰性的工藝。如“Quai de l’Horloge”腕錶中如此複雜的「B」字造型夾板,只有經驗豐富、技藝嫺熟的工藝大師才有能力處理。為減少使用這種步驟繁多且耗時的傳統手工技藝,許多製錶品牌都選擇簡化倒角工藝,在設計機芯之初,就將銳利內角改為圓潤的內接合點,使用類似「電動牙刷」的工具就能快速完成。那發條盒錶橋上的「B」字造型呢?寶璣絕不妥協。每枚「B」字造型夾板都擁有不少於25個銳利且複雜的內角!因此,僅這兩個零件的倒角工序,就需要工藝大師耗費大量時間精細操作。「B」字造型夾板的頂部也經過手工潤飾。工藝大師依次使用一系列銼刀和木質工具,打造細膩的圓潤輪廓。側面經過手工直紋打磨,同樣引人注目。

Up:

如左圖所示:最頂級手工修飾的明顯特徵——銳利的內角,只能透過細緻的手工倒角工藝來完成,先以多種銼刀逐步修整,最後再以木製拋光棒進行拋光。

Right:

如左圖所示:最頂級手工修飾的明顯特徵——銳利的內角,只能透過細緻的手工倒角工藝來完成,先以多種銼刀逐步修整,最後再以木製拋光棒進行拋光。

Up:

如左圖所示:最頂級手工修飾的明顯特徵——銳利的內角,只能透過細緻的手工倒角工藝來完成,先以多種銼刀逐步修整,最後再以木製拋光棒進行拋光。

陀飛輪本身亦因手工潤飾細節而熠熠生輝,例如游絲外樁上的鏡面拋光、陀飛輪框架支撐臂的倒角工藝,以及支撐臂與框架外緣連接處精心潤飾的銳利內角,這些細節在放大鏡之下觀賞時更顯匠心獨運。與倒角工藝一樣,游絲外樁的鏡面拋光對潤飾工藝大師而言亦是一項挑戰。拋光表面需呈現均勻一致的光澤,不留任何劃痕或瑕疵。工藝大師需以嫺熟技藝在鋅板上拋光零件,憑經驗判斷完成度。

再向上一層,還有兩處細節充分彰顯這款時計的超凡手工造詣。時針設計複雜無比,集兩項功能於一身:首先是藍色精鋼零件,那不僅是一枚時針,亦是一枚陀飛輪的前橋,其延伸部分則是另一枚陀飛輪的前橋。藍鋼時針部分經過特殊處理,以名為「bercé」的工藝,手工打磨成圓潤輪廓。這是一項高難度工藝,工藝大師需沿著指針將其均勻打磨成圓形。更具挑戰性的部分,在於時針與其中心圓環的交匯處。與所有銳利內角一樣,其交匯處只能以手工銼磨並輔以木質工具拋光,才可形成清晰俐落的線條。時針的圓形造型進一步提升了工藝難度。延伸部分的手工潤飾工藝略有不同。頂部表面經過鏡面拋光,兩端連接處的銳利內角均經由手工倒角。

錶盤的最後一處點睛之筆是藍寶石刻度圈,時標先以激光雕刻,再塗覆藍色清漆。

寶璣為Classique Double Tourbillon “Quai de l’Horloge”腕錶特別搭配「盒式」藍寶石水晶錶鏡,令錶盤內的精美零件一覽無遺。藍寶石水晶錶鏡並非直接橫跨於傳統錶圈之上,而是從錶殼內向上升起,其側邊實則取代了傳統錶圈。如此巧妙的設計,讓更多光線照射進錶盤內部,令複雜零件與精美潤飾清晰可見。

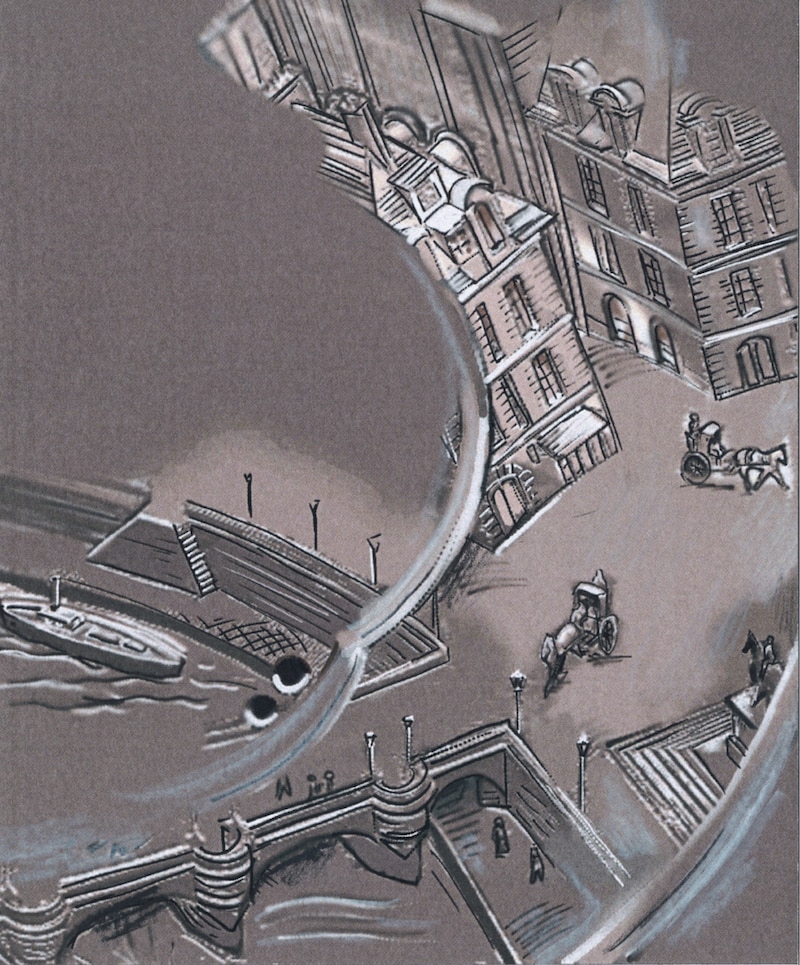

“Quai de l’Horloge”腕錶的錶盤背面堪稱一幅藝術傑作。在金質夾板上,寶璣的雕刻大師精心刻畫出一幅18世紀至19世紀之交巴黎城市的立體鳥瞰圖景。塞納河潺潺流過西堤島,穿過巴黎現存最古老的橋樑——新橋(Pont Neuf)。臨河的建築沿著鐘錶堤岸依次聳立。居於畫面中央的自然是「鐘錶堤岸39號」,即阿伯拉罕-路易.寶璣(Abraham-Louis Breguet)先生創立的製錶工作坊所在地。雕刻大師不僅細緻入微地刻畫出建築物的外形、外牆、窗戶、屋頂,以及新橋的標誌性拱形橋洞、橋墩和精美裝飾,還以行人、馬車及河中的船隻令場景栩栩如生。

手工繪製與雕刻

手工繪製與雕刻

在製作夾板與橋板上精緻雕刻的第一步,是先繪製草圖,作為後續細緻雕刻的範本。

“Quai de l’Horloge”腕錶的錶盤背面堪稱一幅藝術傑作。在金質夾板上,寶璣的雕刻大師精心刻畫出一幅18世紀至19世紀之交巴黎城市的立體鳥瞰圖景。塞納河潺潺流過西堤島,穿過巴黎現存最古老的橋樑——新橋(Pont Neuf)。臨河的建築沿著鐘錶堤岸依次聳立。居於畫面中央的自然是「鐘錶堤岸39號」,即阿伯拉罕-路易.寶璣(Abraham-Louis Breguet)先生創立的製錶工作坊所在地。雕刻大師不僅細緻入微地刻畫出建築物的外形、外牆、窗戶、屋頂,以及新橋的標誌性拱形橋洞、橋墩和精美裝飾,還以行人、馬車及河中的船隻令場景栩栩如生。每處細節,乃至街頭行人的衣裝都精妙刻畫,需要借助放大鏡,才能真正領略其藝術美感。雕刻大師運用極精細的雕刻工具,根據光影效果挑選特殊形狀的筆尖,從而呈現細膩的明暗變化。塞納河上船隻的煙囪尤為生動,儘管夾板本身平坦,煙囪裡的煙卻仿佛從這幅精美的雕刻畫作冉冉上升。這種錯視效果的背後,正是雕刻藝術家對於光影的感知和超卓的工藝技法。

Up:

Pose du tour d’heures en saphir

Up:

Pose du tour d’heures en saphir

Right:

Pose du tour d’heures en saphir

Up:

Pose du tour d’heures en saphir

Right:

Pose de la glass box.

Up:

Pose de la glass box.

一款卓越的時計,通常在不同方面脫穎而出,可能是尖端機械構造,可能是精湛的手工潤飾,也可能是珍罕的製錶藝術。絕少有腕錶能在這三方面皆卓然不凡,而寶璣“Quai de l’Horloge”腕錶,正是這樣的曠世傑作。